HIROKI KATAYAMA

1937-1993

Audio design by EUCADEMIX (Yuka C. Honda)

Featuring Aki Kinoshita & Nels Cline

INTRODUCTION

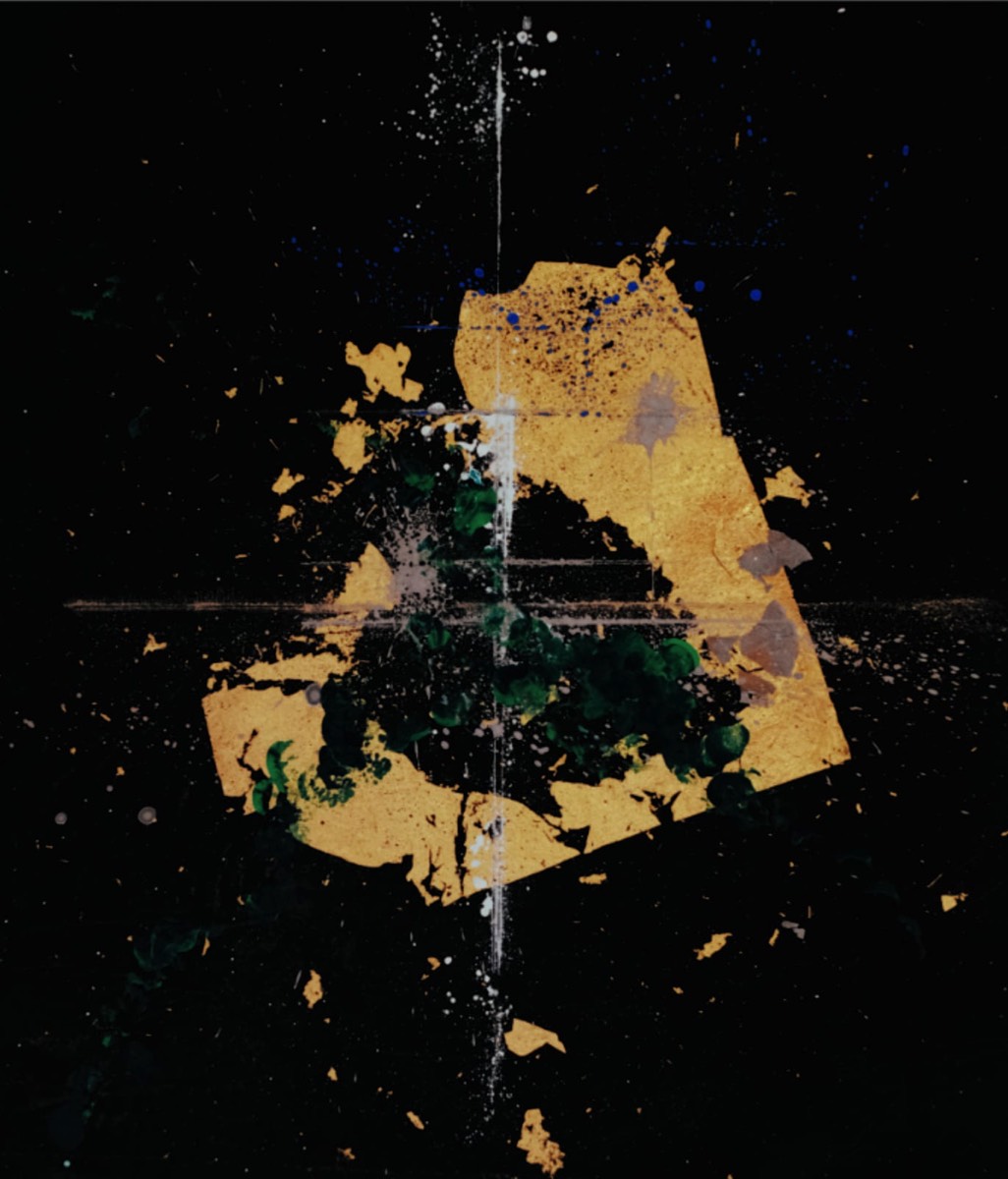

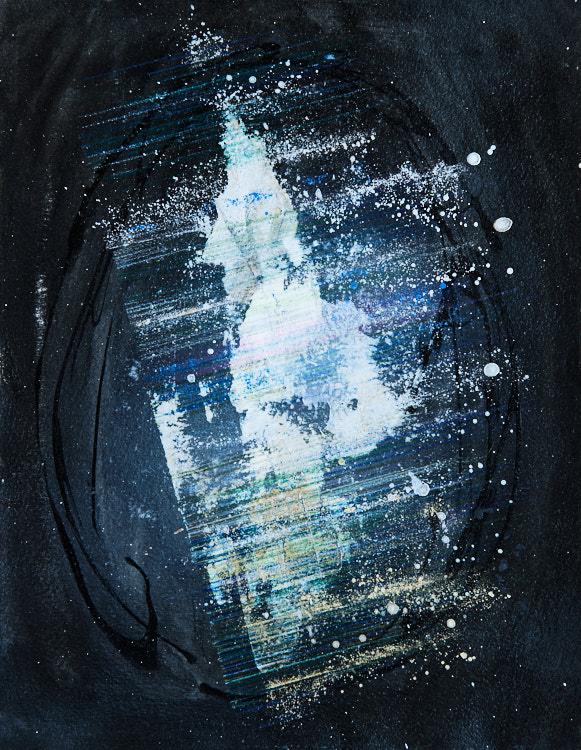

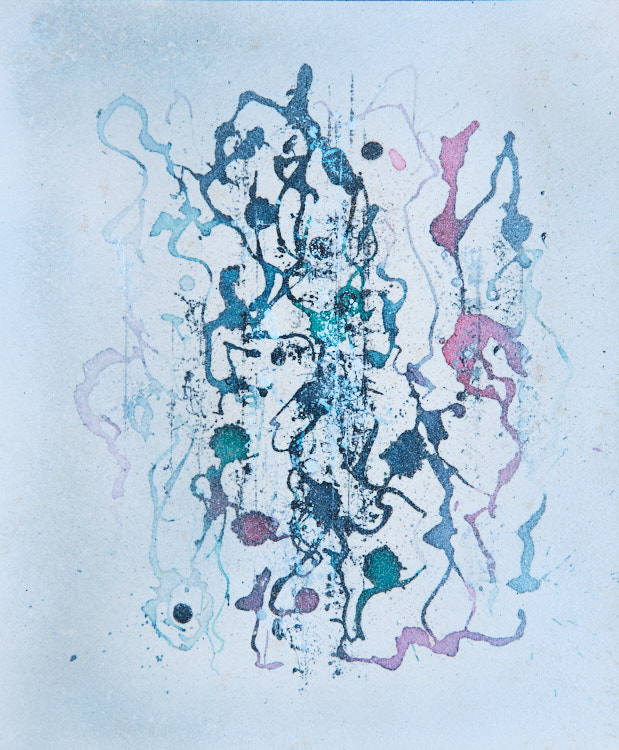

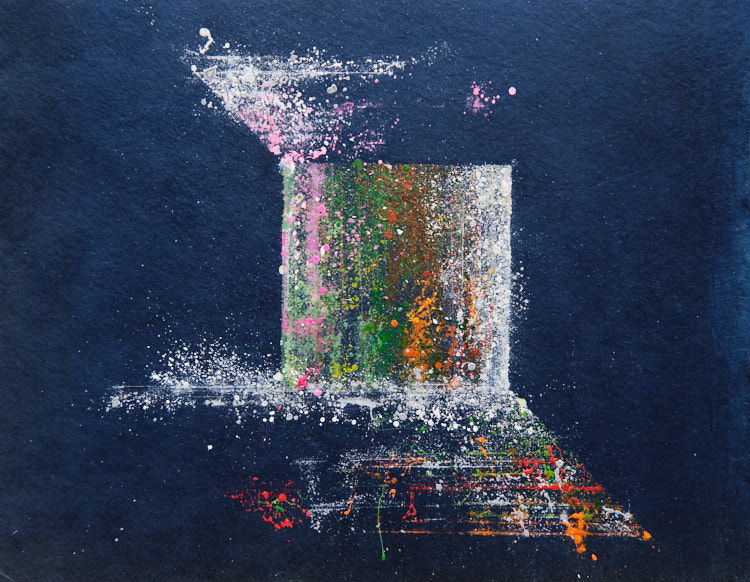

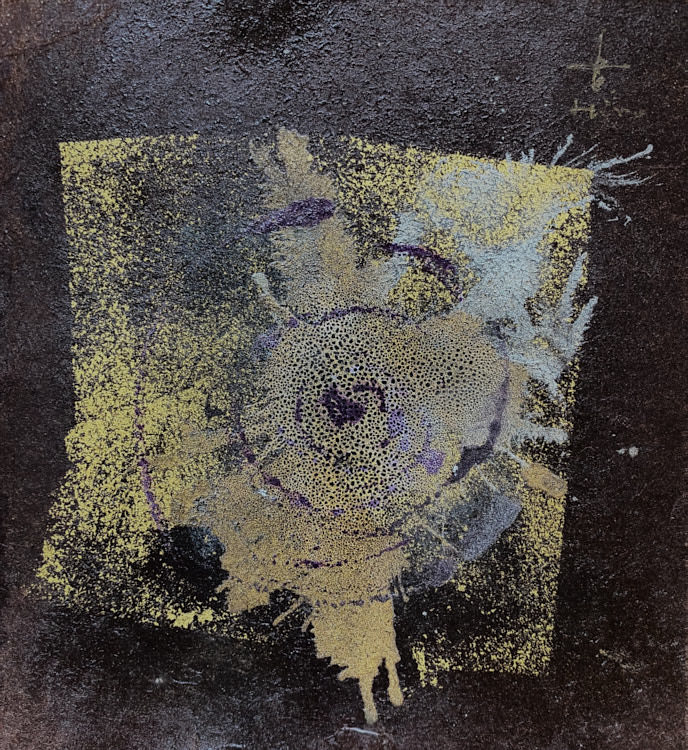

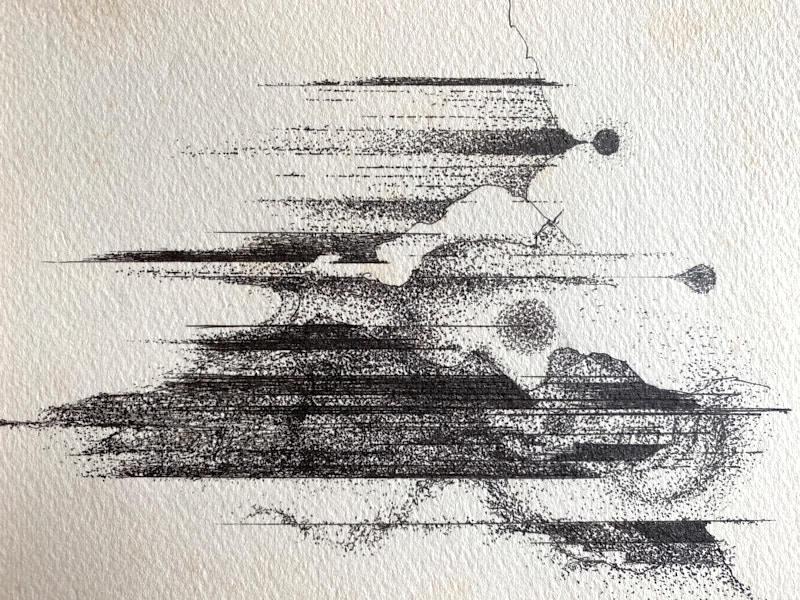

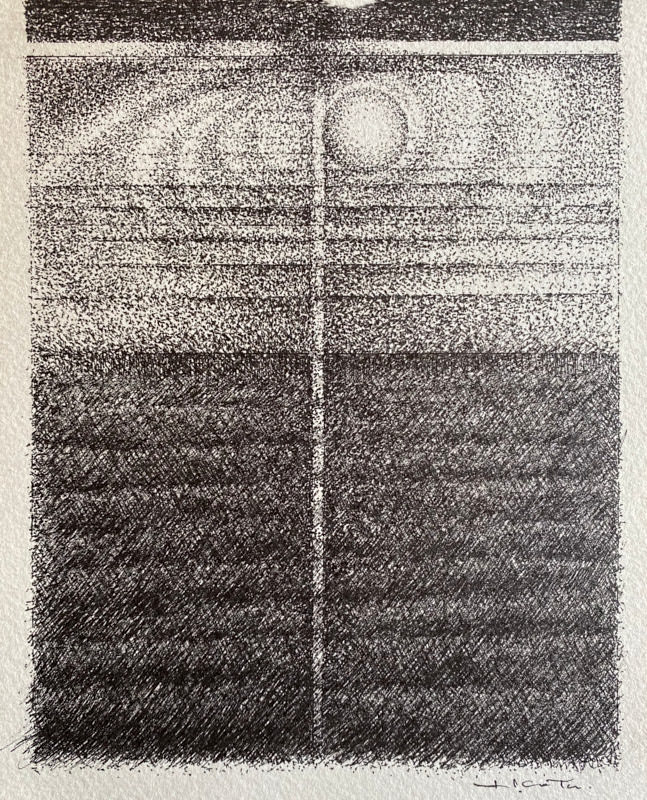

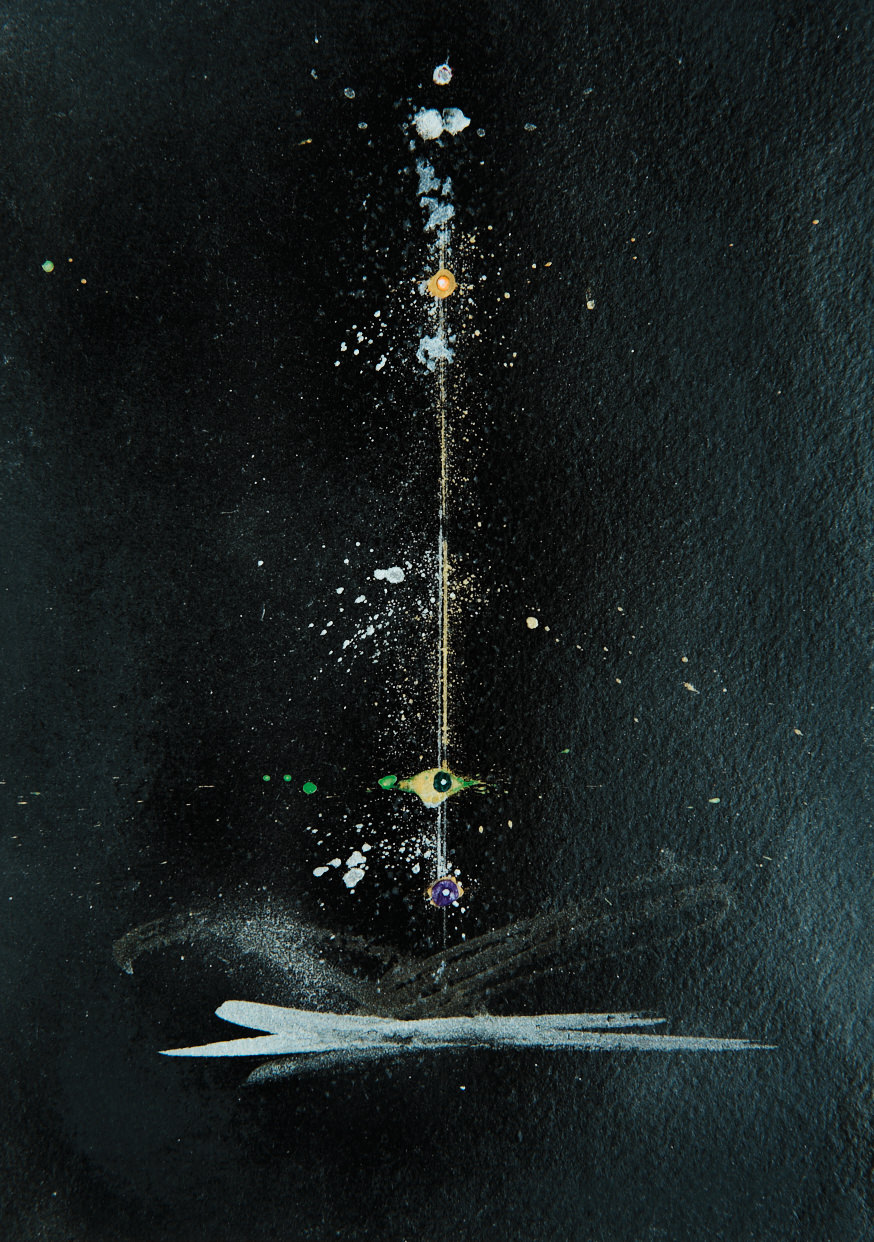

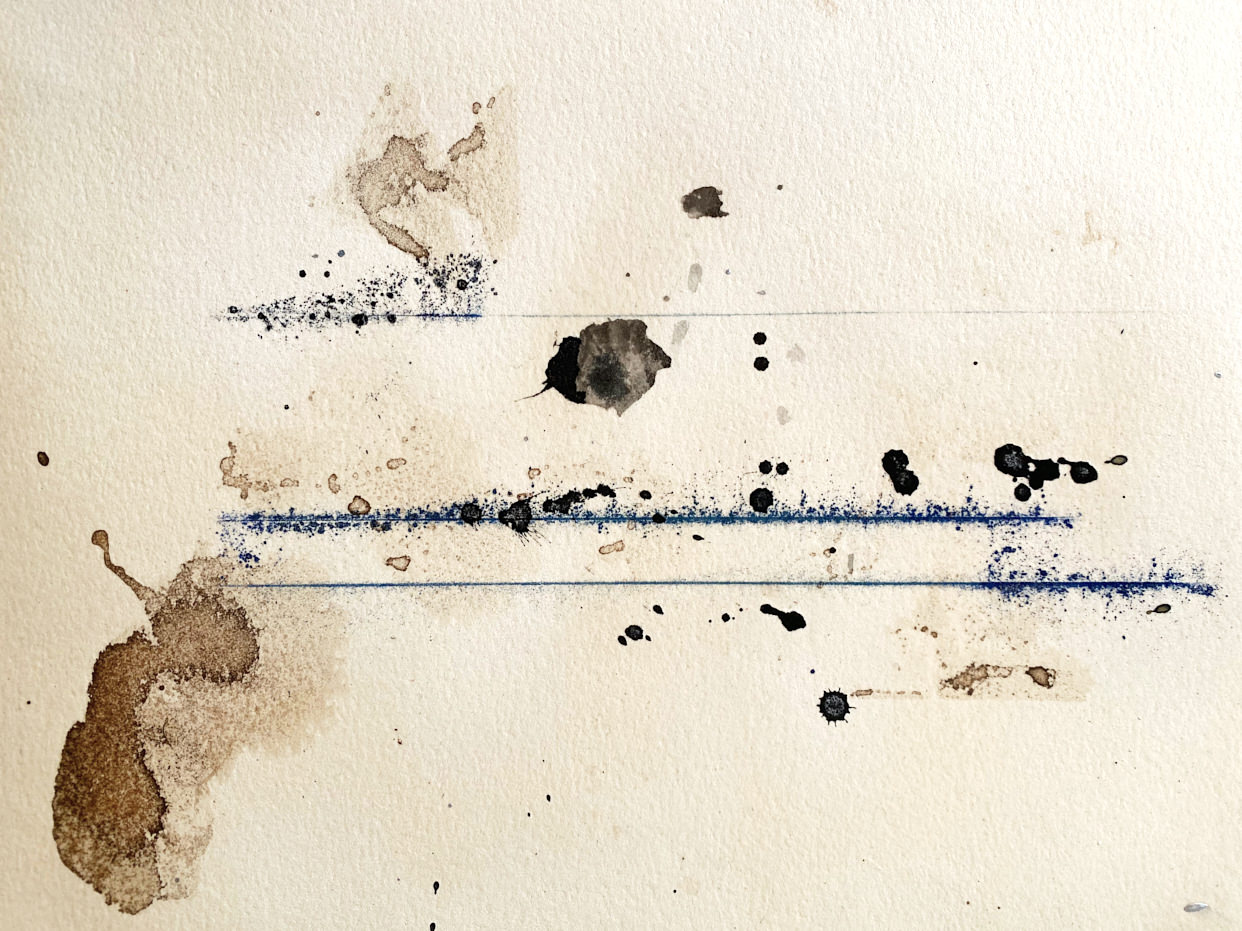

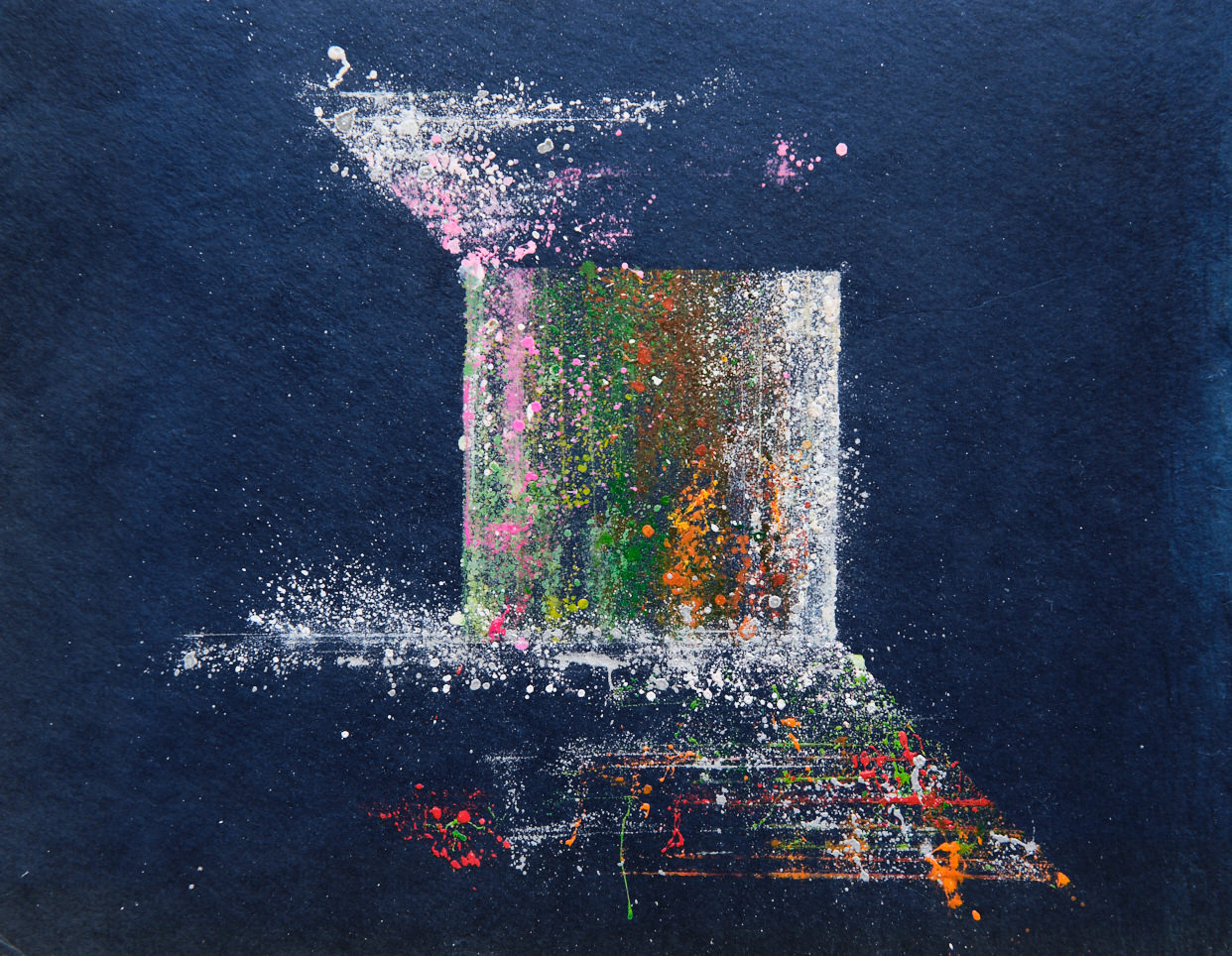

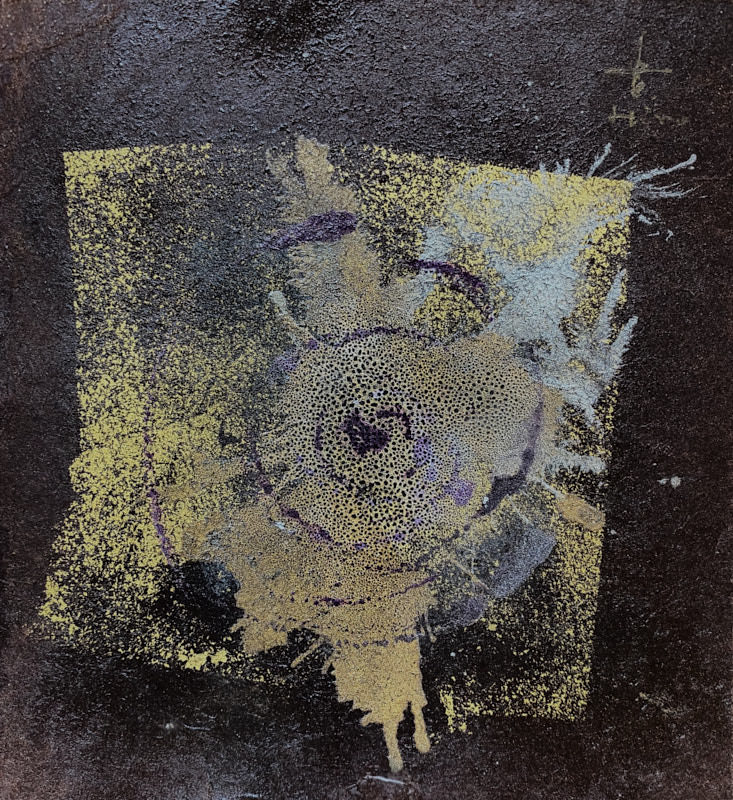

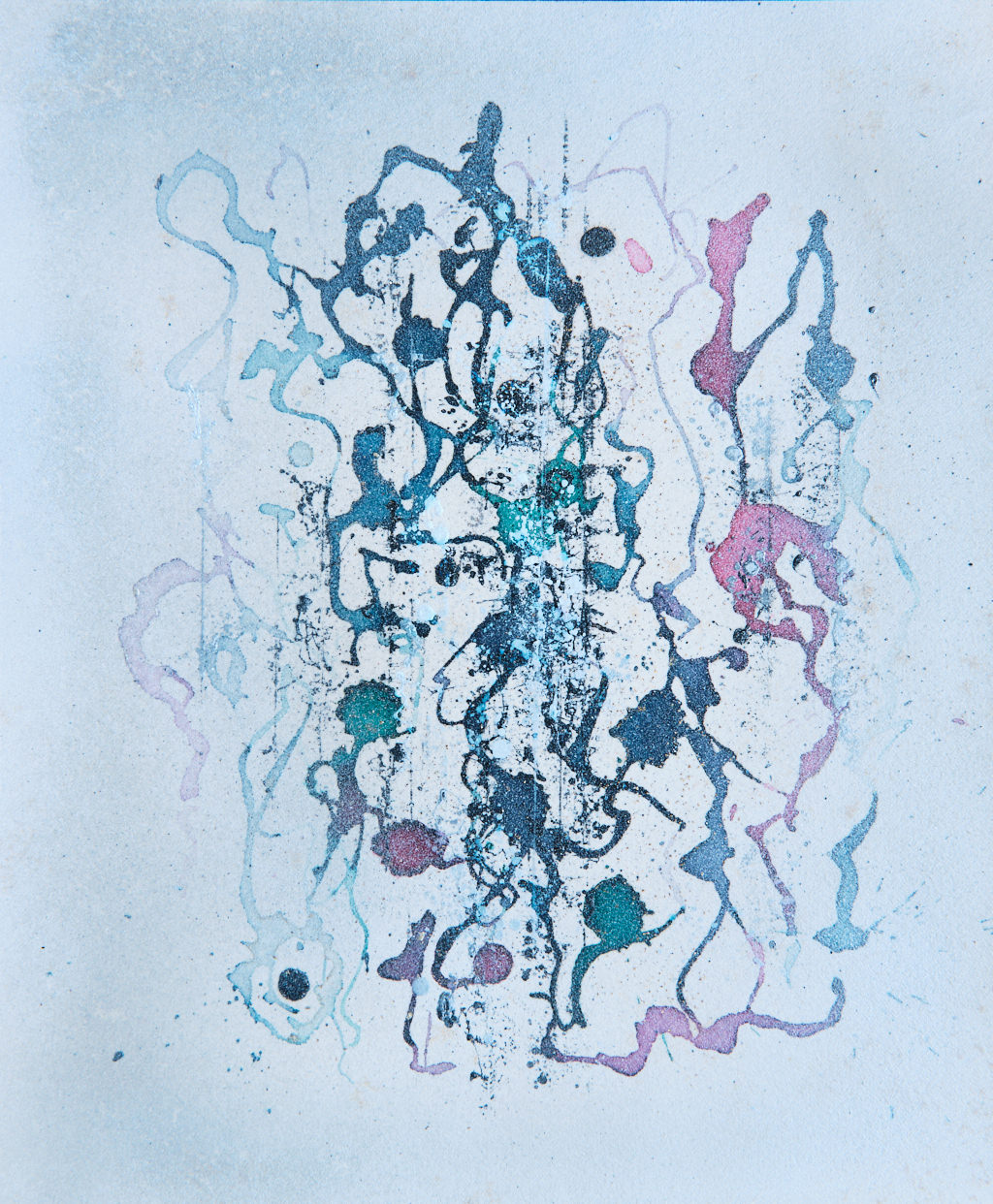

片山博貴(本名 片山弘毅 )は東京藝術大学図按科(現デザイン科)在学中よりアートディレクターとして活躍し始め、その後国内外で高く評価され多くの賞を受賞しました。晩年は個人的な絵画作品の制作に情熱を注ぎ、作品のテーマは自然、宇宙、神秘、神、精神性など多岐に渡り、数多くの作品を描きましたが、世に出す間もなく1993年に56歳の若さでこの世を去りました。このサイトでは、片山博貴の永眠と共に深く眠ったままであった絵画作品の一部を公開致します。片山博貴が心の内に見ていた、美しく壮大な宇宙観をご覧ください。

- ART WORKS -

MY FATHER HIROKI KATAYAMA

私が父を思い出す時、誰もいない薄暗いダイニングテーブルで、ウイスキーを飲み酔いつぶれた姿が浮かぶ。蒸した煙草を指で挟んだまま、その手の肘をテーブルにつき、そこに頭をもたれかけ眠ってしまっている父の姿。ほとんど燃え切って、長くなった煙草の灰がやっとのことでそこに留まり、煙が上の方へ、細く頼りなく舞っていた。煙以外は父の時間も辺りの空気も、全てが止まってしまったかのような寂しい光景だった。

父の経歴を見るとその功績は輝かしいが、それとは裏腹に孤独に苛まれた人生であった。父は幼少の頃から家族のつながりに縁が薄く、祖父母のもとで育ったため、必要な愛情を与えられなかったのだろうと思う。

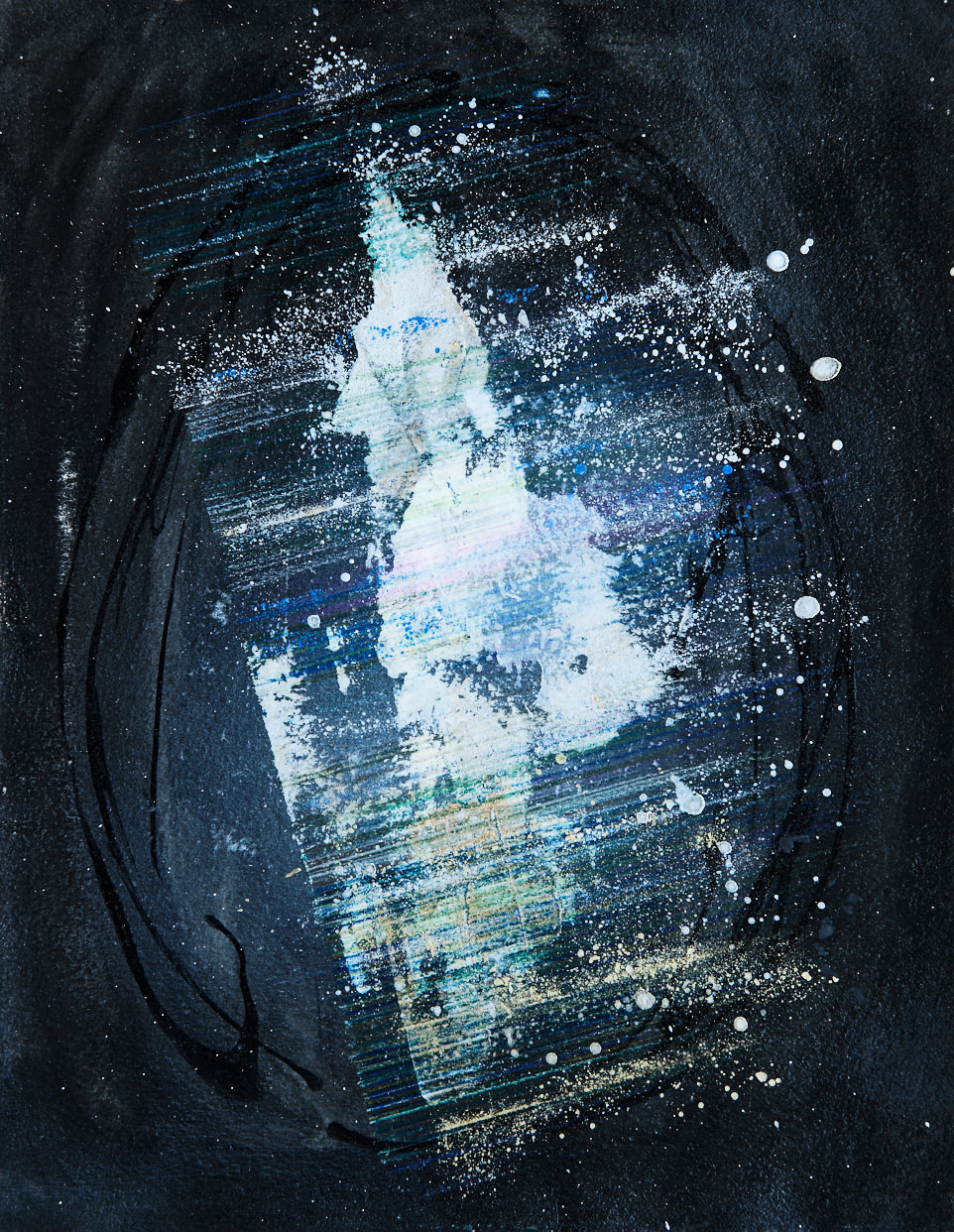

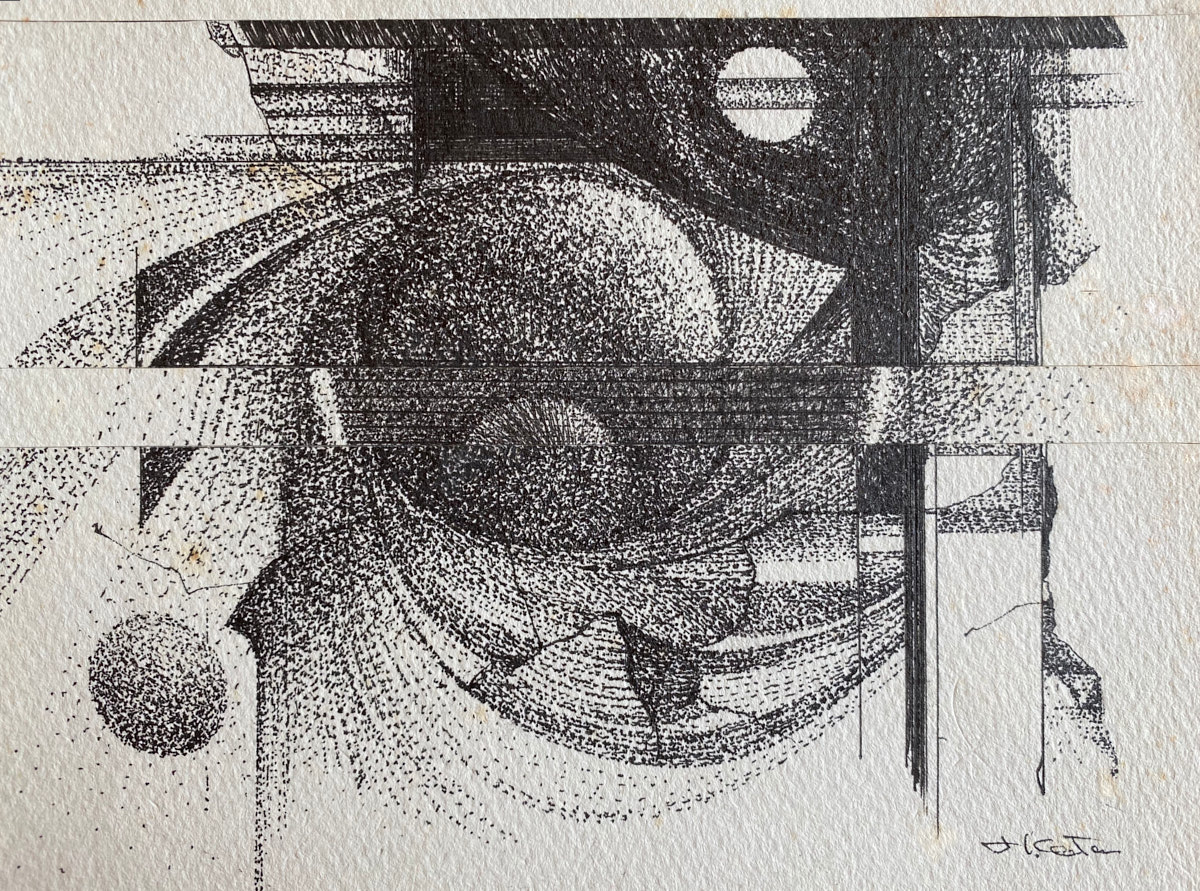

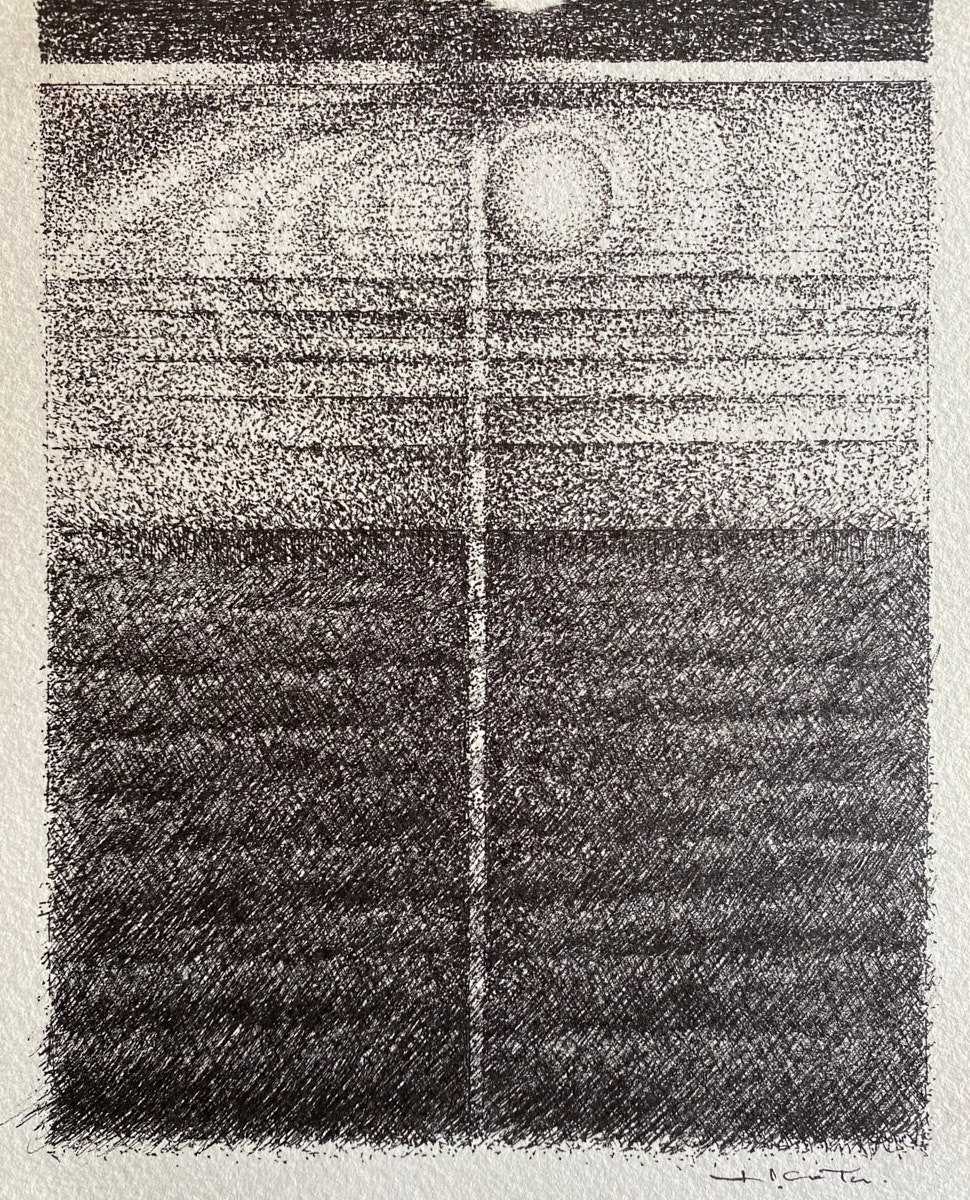

父の作品のテーマはとても幅広いが、どれにも共通しているのは精神的であることだ。幼少時代からの孤独感やそれによる精神世界への興味が作品のテーマに繋がったのだと思う。過去の経験から、父は自身の生きる意味や存在価値について疑問を持ち、それを模索するように芸術と精神世界に惹かれていったのだろう。

父はものすごいエネルギーを自分の仕事に注いだ。素晴らしい商業作品を作り、多くの輝かしい賞も受賞し、世界でも高く評価された。 いつも周りにはたくさんの人が集まり、アートディレクターとしてかなりの成功を収めていたと思う。 けれど、私の知る父はいつも声はぼそっとして低く、普段は自分の感情を表に出すことはほとんどなく、いつも側にはお酒があり、寂しげな表情をしていた。 80年代から90年代初頭の広告業界はまさに黄金期。今思うと、その輝かしさに潜む世の中の醜さに納得できずにいながらも、うわべを取り繕うような世界で生きてゆかなくてはならない現実と、自分の本質を探究したいという精神性との狭間で、葛藤や憤りがあったのだろうと思う。

アートディレクターとして多忙な中、父は突然絵を描き始めた。私が小学校低学年の頃、いつも学校が終わってから父のオフィスに顔を出すと、絵を描いていることが多かった。それから、毎日酔って昼ごろまで寝てしまうのに、土日の休みだけは、私や母よりも早く起きて一人オフィスに篭りずっと描いていた。

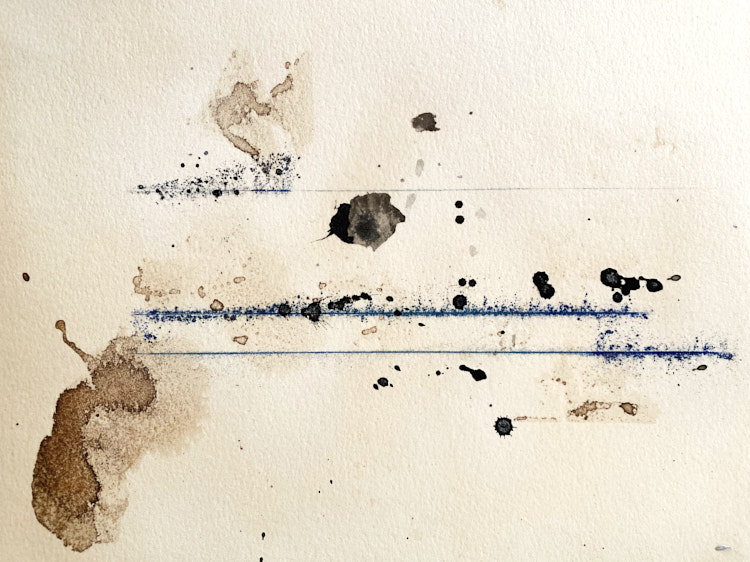

父が54歳の時に突然癌を宣告された。すでに父の心身はアルコールにひどく蝕まれていて、癌の治療のためにお酒を断つと幻覚が見えていた。亡くなる前の数年間、身体的、精神的にもかなり追い詰められていたと思うが、病床でも万年筆一本と小さなスケッチブックだけは手放さず、亡くなるまでずっと描き続けた。

私は父が亡くなってから25年ほど、父が辿った人生に向き合えないでいた。輝かしい功績に対する誇りを感じるよりも、自身を崩壊寸前まで追い込んでしまうような生き方をした父への悲しさが勝っていた。その頃は、父は世間の醜さに堪えられず、それに負けてしまったとさえ思い、父の作品をたまに見ても感じるものが何もなかった。

しかし数年前、母が若くして亡くなってから転機が訪れた。ふと、私は父の命日にまた絵をきちんと眺めようと思った。母が父のもとへと旅立ったことも私の心に大きく作用したように思う。

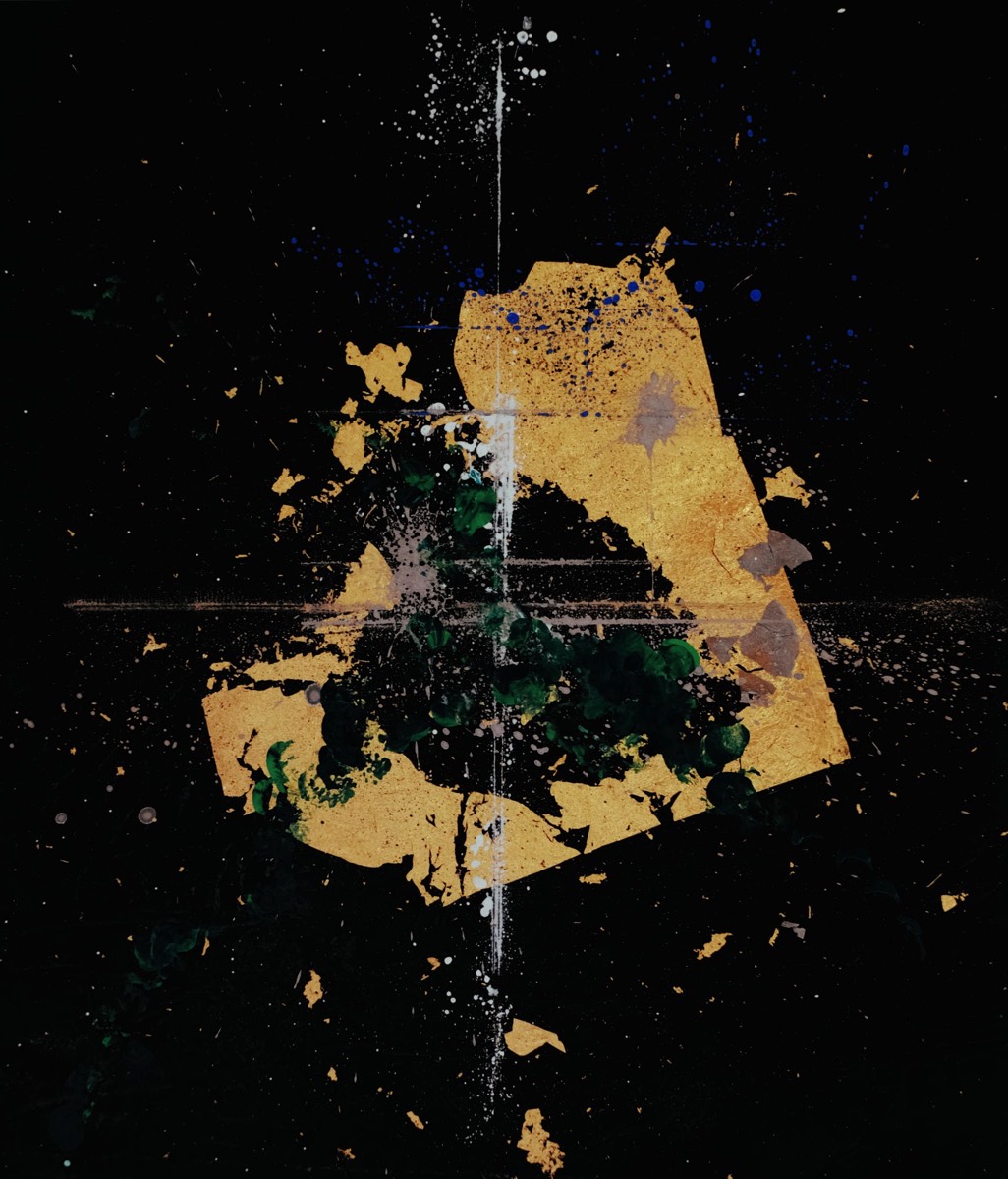

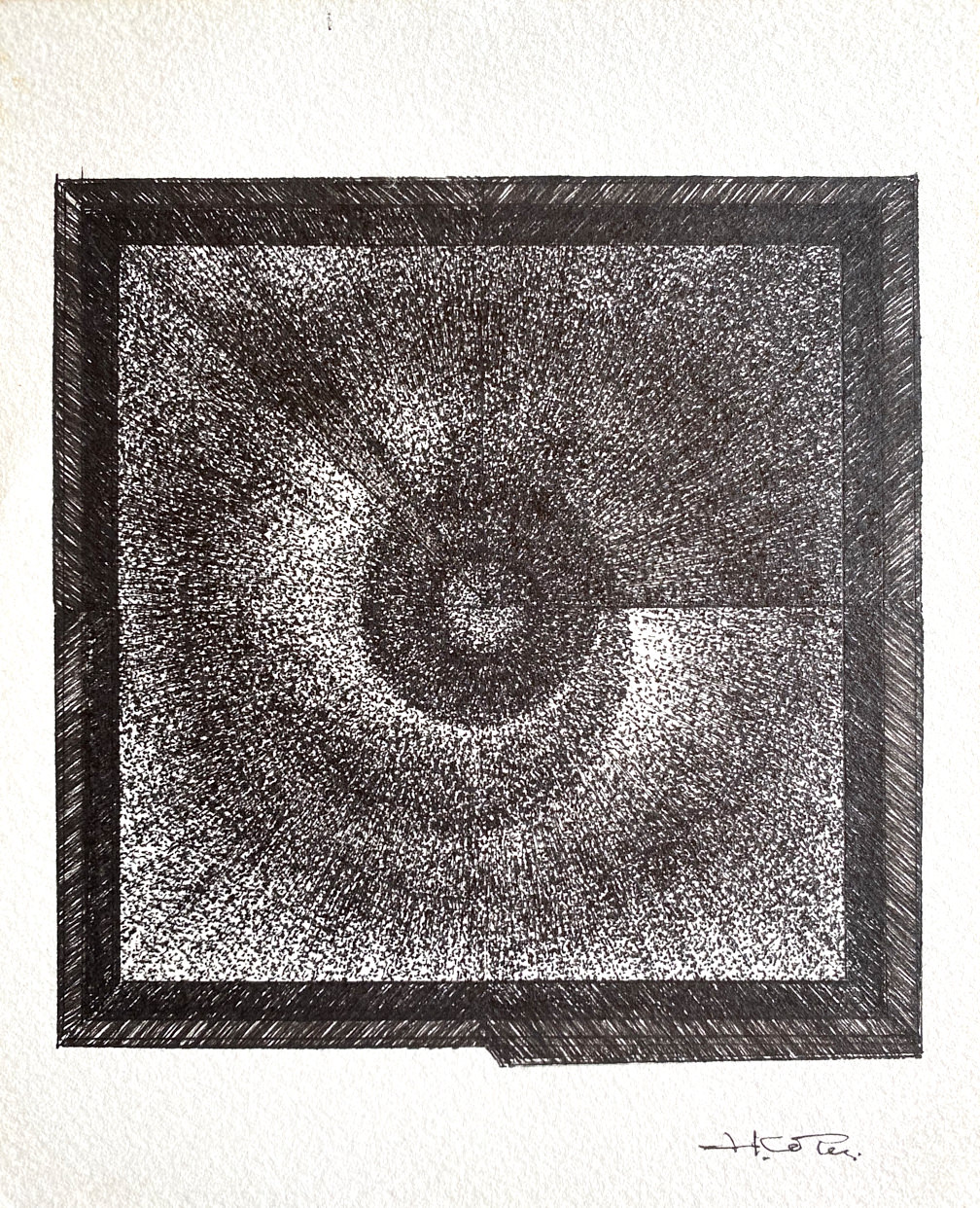

私は、父の自虐的な生き方を見ていて、父はずっと闇の中で苦しみを抱えたまま亡くなっていったのだと思っていた。しかし、一枚一枚の絵をじっくりと眺めていたら、今までとは違う感覚が私の中に流れた。 豊かな生命エネルギーのような、ちっぽけな自分ではコントロールしようもない壮大な美しさに溢れた父の世界を感じた。

父は、本当は自分の本質や真理のようなものに気付いていて、それらをちゃんと心の目で見て理解していたのだとわかった。そして、それを分かりつつも俗世間で生きてゆかなくてはならないことが、どれほどの苦悩であったかと思うと、なんとも切ない気持ちになった。

私は涙が溢れて胸がいっぱいになり、父はこんなにも壮大な宇宙観を描き表現していたことを知って、娘として父を心から誇りに思えた。

木下阿貴 2020年9月

HIROKI KATAYAMA

1937-1993

Audio design by EUCADEMIX(Yuka C. Honda)

Featuring Aki Kinoshita & Nels Cline.

HIROKI KATAYAMA

1937-1993

Artist, Art director

- COLOR PAINTINGS -

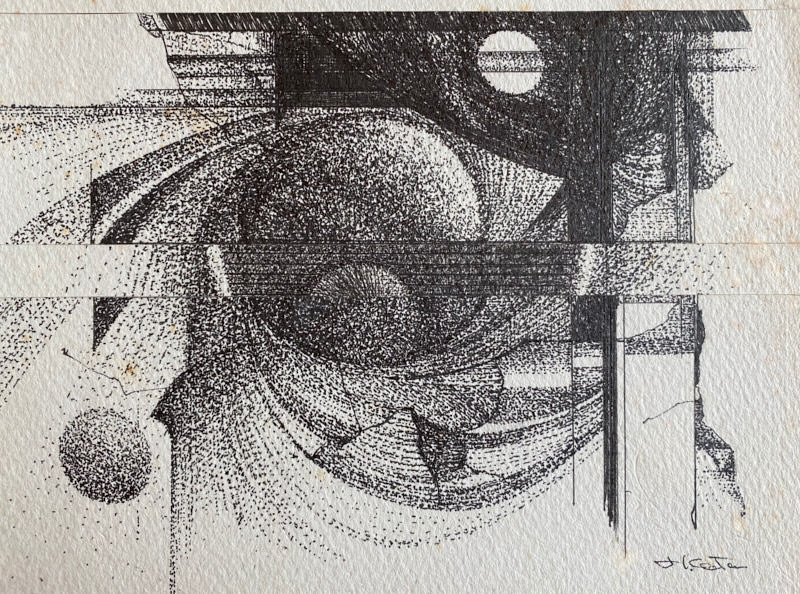

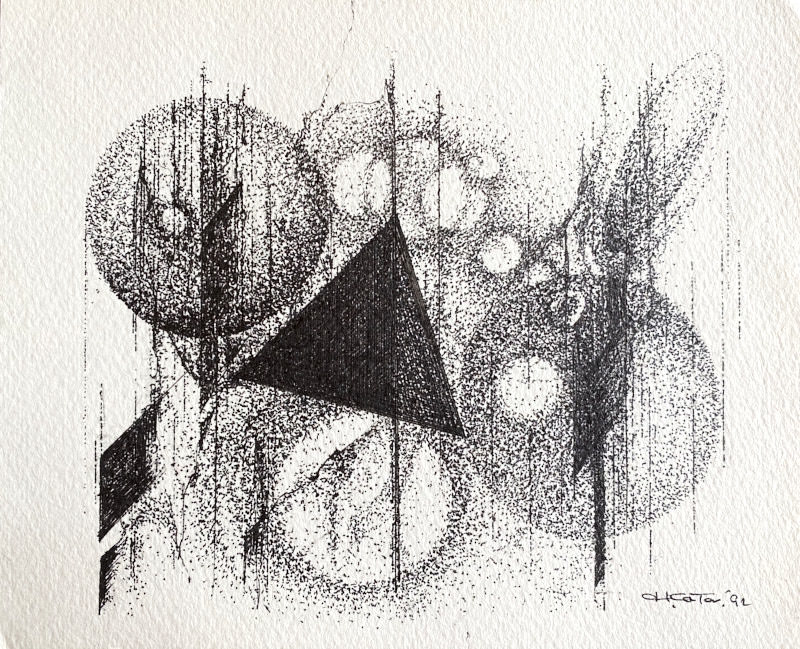

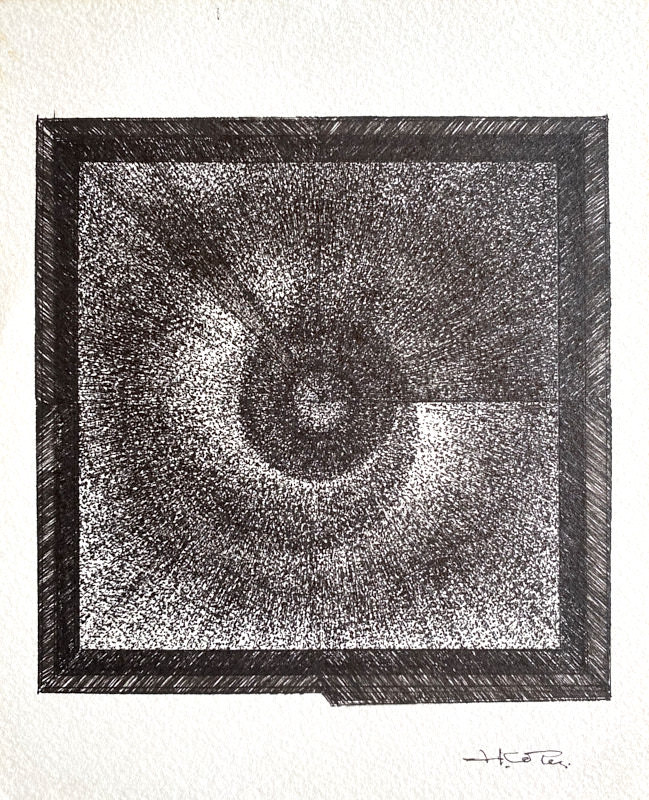

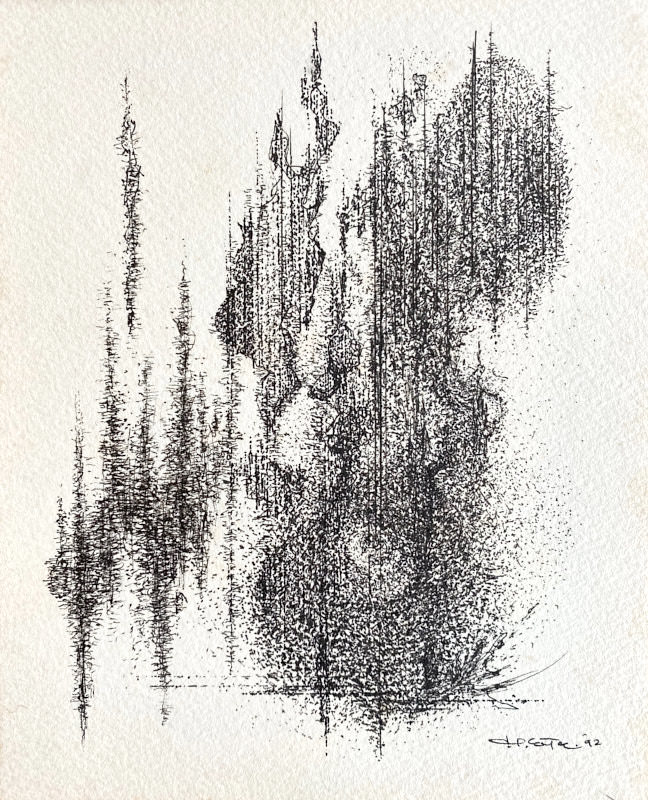

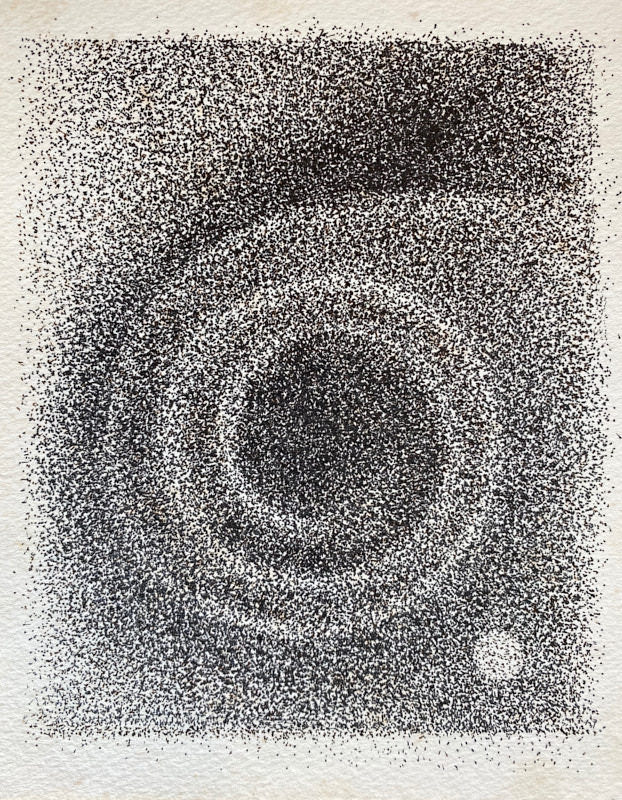

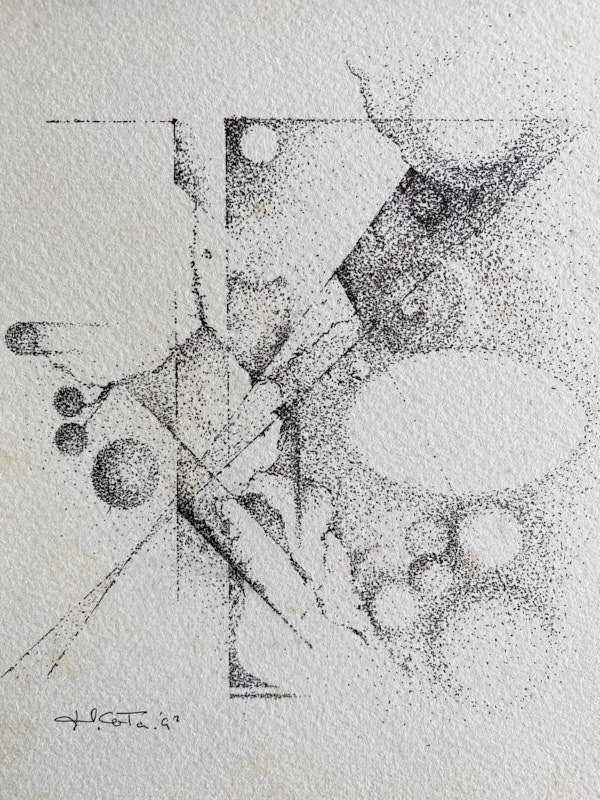

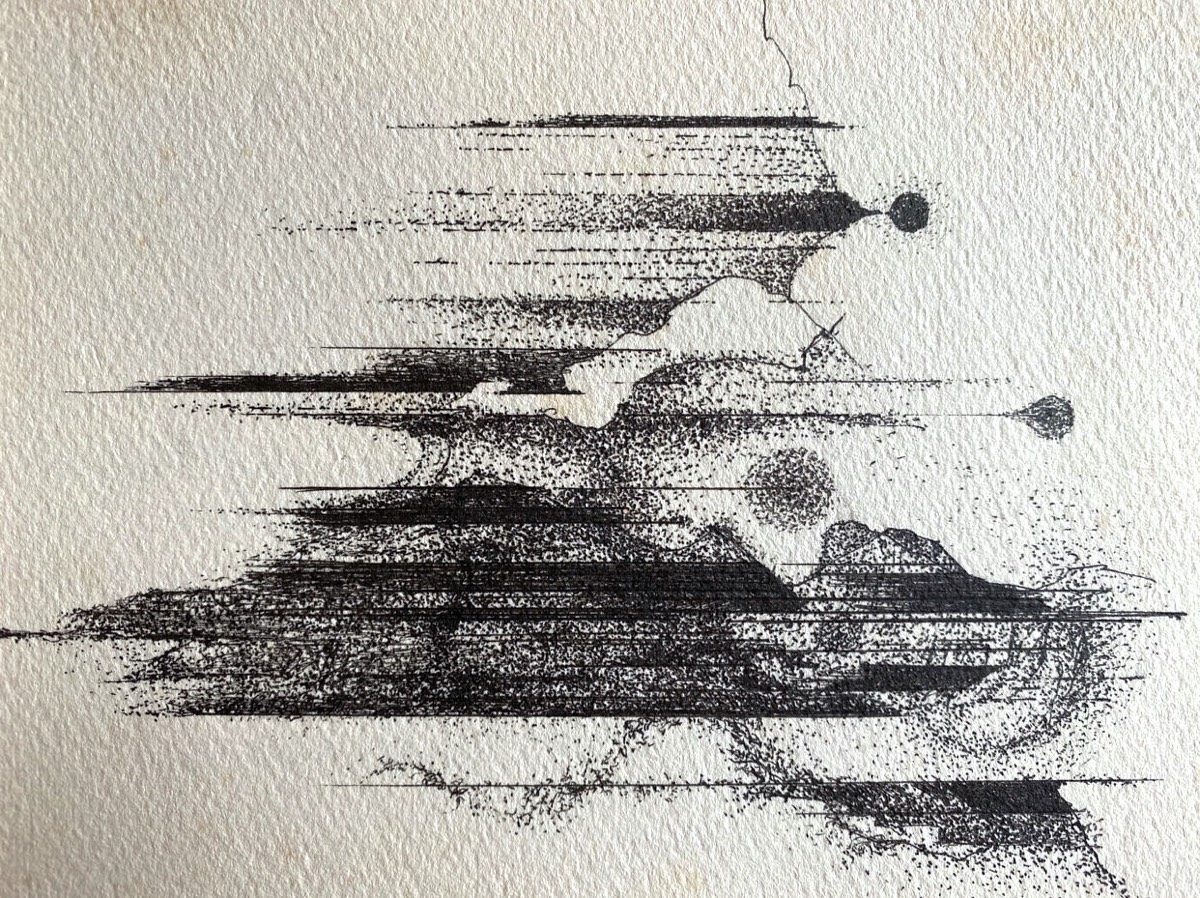

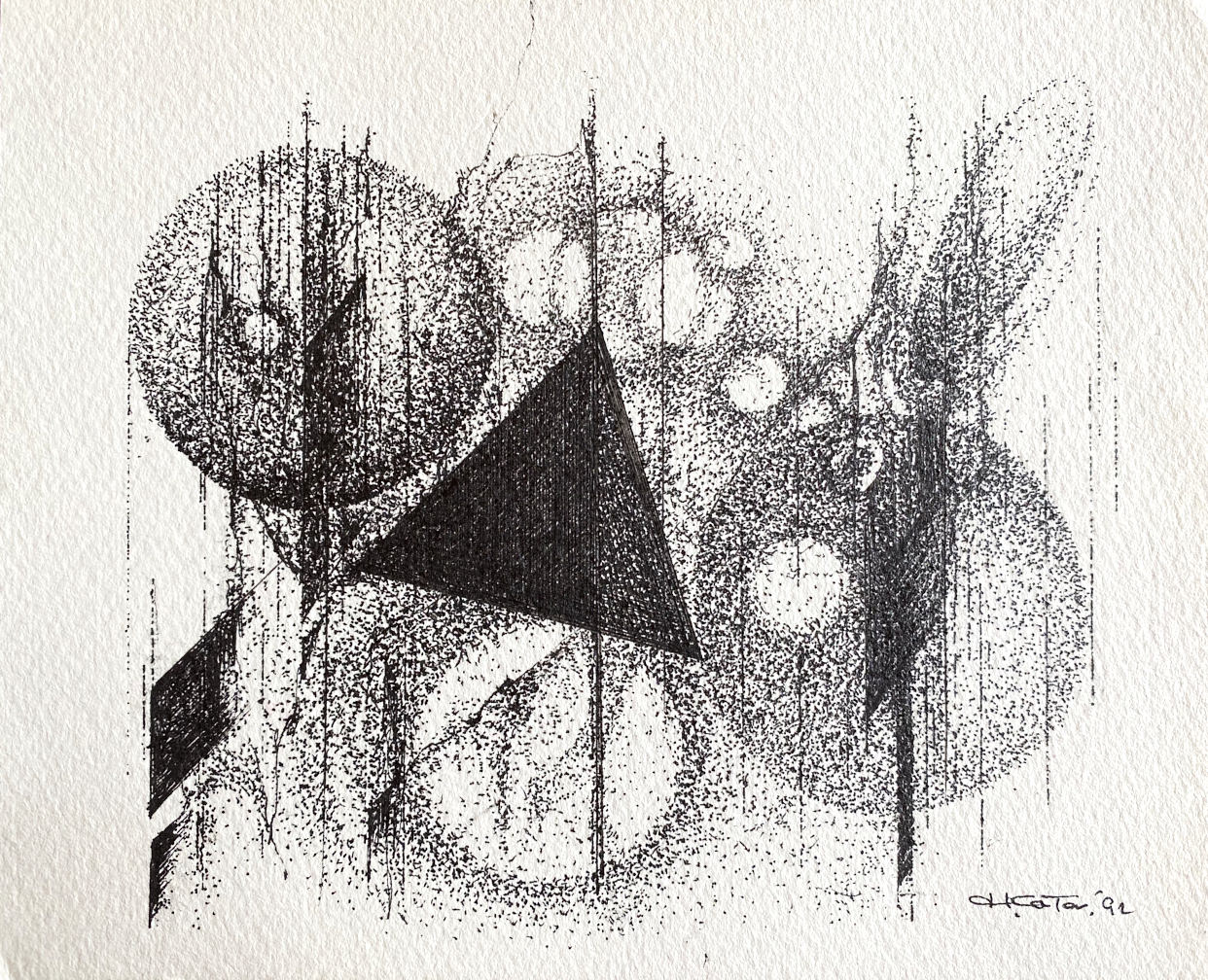

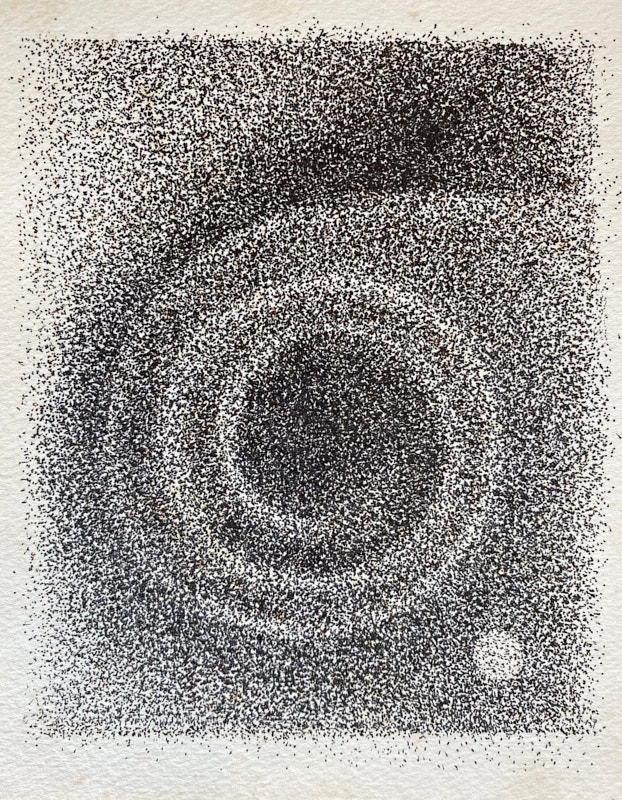

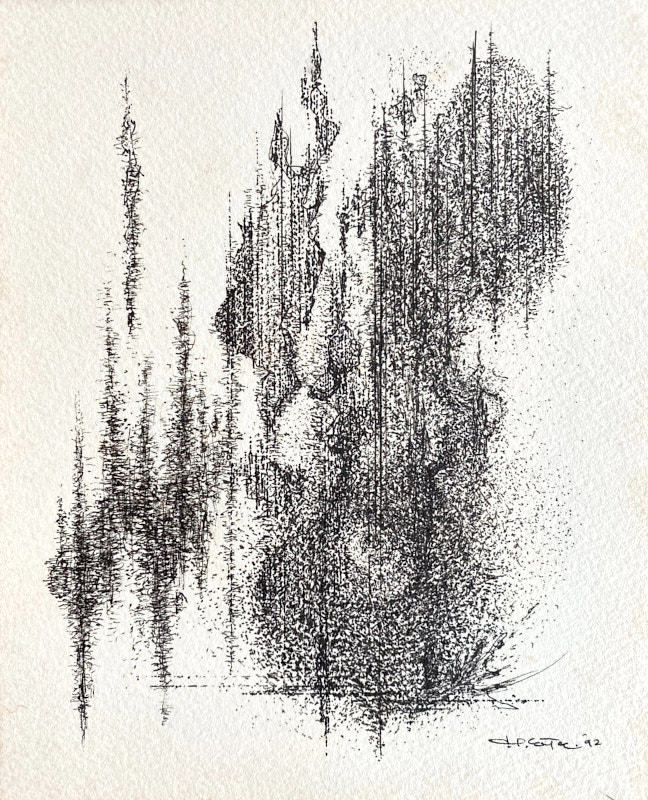

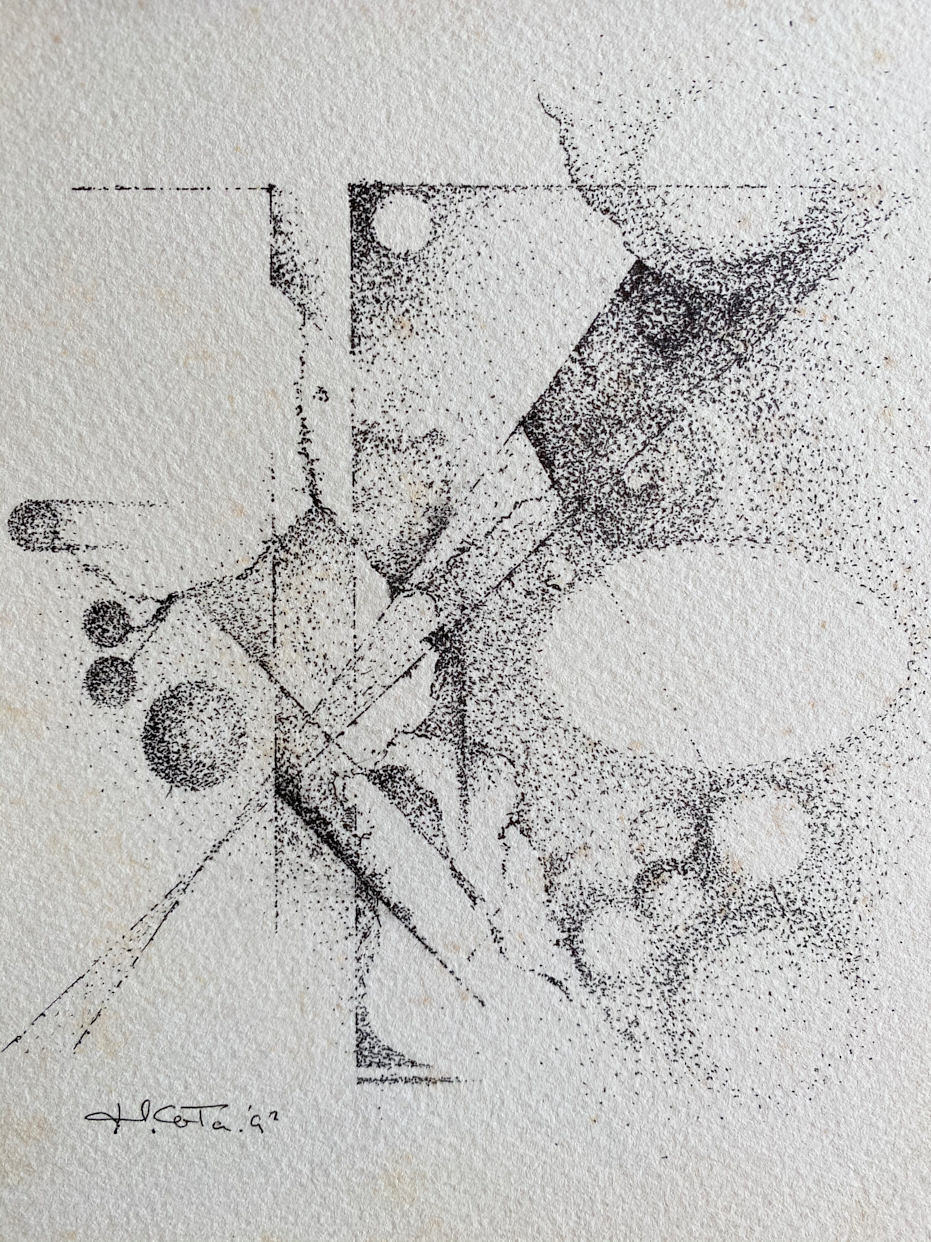

- DOT DRAWINGS -

MY FATHER HIROKI KATAYAMA

私が父を思い出す時、誰もいない薄暗いダイニングテーブルで、ウイスキーを飲み酔いつぶれた姿が浮かぶ。蒸した煙草を指で挟んだまま、その手の肘をテーブルにつき、そこに頭をもたれかけ眠ってしまっている父の姿。ほとんど燃え切って、長くなった煙草の灰がやっとのことでそこに留まり、煙が上の方へ、細く頼りなく舞っていた。煙以外は父の時間も辺りの空気も、全てが止まってしまったかのような寂しい光景だった。

父の経歴を見るとその功績は輝かしいが、それとは裏腹に孤独に苛まれた人生であった。父は幼少の頃から家族のつながりに縁が薄く、祖父母のもとで育ったため、必要な愛情を与えられなかったのだろうと思う。

父の作品のテーマはとても幅広いが、どれにも共通しているのは精神的であることだ。幼少時代からの孤独感やそれによる精神世界への興味が作品のテーマに繋がったのだと思う。過去の経験から、父は自身の生きる意味や存在価値について疑問を持ち、それを模索するように芸術と精神世界に惹かれていったのだろう。

父はものすごいエネルギーを自分の仕事に注いだ。素晴らしい商業作品を作り、多くの輝かしい賞も受賞し、世界でも高く評価された。 いつも周りにはたくさんの人が集まり、アートディレクターとしてかなりの成功を収めていたと思う。 けれど、私の知る父はいつも声はぼそっとして低く、普段は自分の感情を表に出すことはほとんどなく、いつも側にはお酒があり、寂しげな表情をしていた。 80年代から90年代初頭の広告業界はまさに黄金期。今思うと、その輝かしさに潜む世の中の醜さに納得できずにいながらも、うわべを取り繕うような世界で生きてゆかなくてはならない現実と、自分の本質を探究したいという精神性との狭間で、葛藤や憤りがあったのだろうと思う。

アートディレクターとして多忙な中、父は突然絵を描き始めた。私が小学校低学年の頃、いつも学校が終わってから父のオフィスに顔を出すと、絵を描いていることが多かった。それから、毎日酔って昼ごろまで寝てしまうのに、土日の休みだけは、私や母よりも早く起きて一人オフィスに篭りずっと描いていた。

父が54歳の時に突然癌を宣告された。すでに父の心身はアルコールにひどく蝕まれていて、癌の治療のためにお酒を断つと幻覚が見えていた。亡くなる前の数年間、身体的、精神的にもかなり追い詰められていたと思うが、病床でも万年筆一本と小さなスケッチブックだけは手放さず、亡くなるまでずっと描き続けた。

私は父が亡くなってから25年ほど、父が辿った人生に向き合えないでいた。輝かしい功績に対する誇りを感じるよりも、自身を崩壊寸前まで追い込んでしまうような生き方をした父への悲しさが勝っていた。その頃は、父は世間の醜さに堪えられず、それに負けてしまったとさえ思い、父の作品をたまに見ても感じるものが何もなかった。

しかし数年前、母が若くして亡くなってから転機が訪れた。ふと、私は父の命日にまた絵をきちんと眺めようと思った。母が父のもとへと旅立ったことも私の心に大きく作用したように思う。

私は、父の自虐的な生き方を見ていて、父はずっと闇の中で苦しみを抱えたまま亡くなっていったのだと思っていた。しかし、一枚一枚の絵をじっくりと眺めていたら、今までとは違う感覚が私の中に流れた。 豊かな生命エネルギーのような、ちっぽけな自分ではコントロールしようもない壮大な美しさに溢れた父の世界を感じた。

父は、本当は自分の本質や真理のようなものに気付いていて、それらをちゃんと心の目で見て理解していたのだとわかった。そして、それを分かりつつも俗世間で生きてゆかなくてはならないことが、どれほどの苦悩であったかと思うと、なんとも切ない気持ちになった。

私は涙が溢れて胸がいっぱいになり、父はこんなにも壮大な宇宙観を描き表現していたことを知って、娘として父を心から誇りに思えた。

木下阿貴 2020年9月

©︎ 2020 Hiroki Katayama Artworks